姐姐的儿子怎么称呼

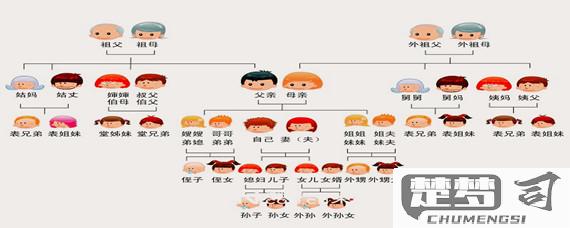

姐姐的儿子在中文亲属称谓中属于甥辈关系,具体称呼方式需结合使用场景和地域习惯:

日常口语称呼 - 北方地区常用"外甥"(如:"这是我大外甥") - 南方部分地区会省略"外"字直接称"甥"(如:"阿甥来吃饭") - 对未成年孩子可加小名(如:"小甥浩浩")

特殊场景用法 - 向他人介绍时:"这是家姐的儿子" - 对称呼:可直接叫名字或乳名 - 书信落款:"舅父/姨母 某某"(需对应自身性别)

注意事项 - 港澳地区可能使用"姨甥"(当你是孩子姨妈时) - 部分方言区有特殊叫法(如潮汕称"孙仔") - 现代家庭也可采用"姐姐家小朋友"等中性表达

建议根据实际家庭习惯选择最自然的称呼方式,若不确定可直接询问姐姐本人的偏好。对学龄前儿童使用"宝宝""小朋友"等过渡性称呼也是常见做法。

姐姐的儿子在法律上的称呼是什么?

在法律关系中,姐姐的儿子被称为"外甥"。这一称谓源于《中华人民共和国民法典》关于亲属关系的界定:

直系血亲与旁系血亲的区分 - 姐姐属于旁系血亲(二亲等) - 其子女与本人构成三亲等的旁系血亲关系

具体法律条文依据 - 根据民法典第1045条:亲属包括配偶、血亲和姻亲 - 第1047条明确:血亲分为直系血亲和旁系血亲

实务应用场景 - 继承案件中:外甥属于第二顺序法定继承人(民法典第1127条) - 监护权确认:在特定条件下可成为监护人 - 民事诉讼中:涉及回避制度时的亲属关系认定

特别注意事项 - 书面法律文书中应规范使用"外甥"称谓 - 区别于"侄子"(兄弟之子的法律称谓) - 港澳地区存在"甥"与"侄"的混用情况,需结合具体语境判断

在不同地区姐姐的儿子称呼有什么不同?

在中国不同地区对"姐姐的儿子"的称呼存在明显差异:

北方地区(华北、东北) - 普通话标准称谓:外甥 - 方言变体:北京话称"外甥儿",东北部分地区称"外甥子"

南方地区 - 吴语区(江浙沪):"外甥"或"阿甥"(苏州话) - 粤语区:"外甥"(发音为"ngoi6 sang1") - 闽南语:"外甥"(发音为"guā-sing") - 客家话:"外甥"(发音为"ngoi sin")

少数民族地区 - 藏族:根据具体方言区有"ཚ་བོ"(tsha bo)等不同发音 - 维吾尔族:"jijenem"(姐姐的儿子)

特殊称谓 - 部分地区存在"外家侄"的叫法 - 某些方言区将姐姐的儿子和女儿统称"外甥",需通过上下文区分

注意事项: - 书面语统一使用"外甥" - 部分农村地区保留更古老的称谓如"外家子" - 随着普通话普及,年轻一代多采用标准称谓

建议在实际使用中: 1. 正式场合使用普通话"外甥" 2. 方言区交流时可先询问当地习惯称谓 3. 对少数民族称呼需特别注意文化差异

姐姐的儿子和哥哥的儿子称呼有什么区别?

在中文亲属称谓体系中,姐姐的儿子和哥哥的儿子存在明确区分:

姐姐的儿子 - 书面称谓:外甥 - 口语常用:外甥/外甥儿(北方方言) - 从血缘关系看属于旁系血亲,属于母亲一方的亲属分支 - 传统家族观念中归为"外亲"

哥哥的儿子 - 书面称谓:侄子 - 口语常用:侄儿/侄(南方方言) - 从血缘关系看属于父系直系亲属 - 传统家族观念中属于"本家"

核心区别 1. 血缘支系不同:外甥属于母系亲属,侄子属于父系亲属 2. 家族地位差异:在传统宗法制度中,侄子比外甥享有更多家族权利 3. 称呼不可互换:混用会造成亲属关系混乱

现代应用建议 - 书面正式场合需严格区分 - 日常口语中要注意方言差异(如部分地区称"外甥"为"外家侄") - 填写亲属关系表格时需准确使用法定称谓