爸爸的姥姥怎么称呼

在中文亲属称谓中,爸爸的姥姥应称为外曾祖母,这是最准确的书面称呼。具体分析如下:

称谓逻辑链

- 爸爸的母亲 → 祖母(书面称"祖母",口语常称"奶奶")

- 祖母的母亲 → 曾祖母

- 若爸爸的姥姥是母亲一方的长辈(即妈妈的祖母),则称为外曾祖母地域差异说明

- 北方部分地区口语会简化称为"老姥姥"或"太姥姥"

- 南方如福建沿海可能用"阿祖"等方言称谓

- 建议先向家族长辈确认当地习惯叫法书面使用场景

- 家谱记载、法律文书等正式场合必须使用"外曾祖母"

- 墓碑刻写推荐采用"显妣外曾祖母X氏"格式实操建议

- 若需当面称呼,可询问父母确认家族习惯

- 对他人介绍时可用"这是我父亲的外祖母"避免歧义

- 遇到方言差异时,建议用普通话称谓沟通

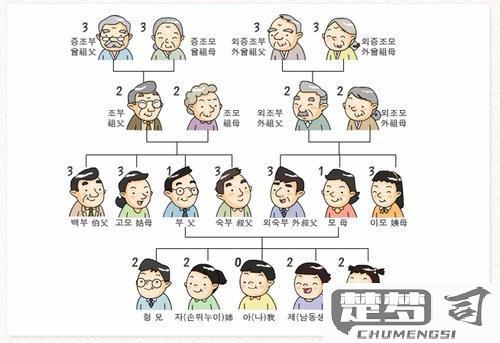

附:五代称谓对照表(以提问者为基准)

┌────────┬─────────────┐

│ 代际 │ 称谓 │

├────────┼─────────────┤

│ +3代 │ 外曾祖父/外曾祖母 │

│ +2代 │ 祖父/祖母 外祖父/外祖母 │

│ +1代 │ 父亲/母亲 │

│ 0代 │ 自己 │

└────────┴─────────────┘

爸爸的姥姥在家族中的正式称谓是什么?

在中国传统家族称谓体系中,爸爸的姥姥有以下几种规范称谓:

书面正式称谓

曾外祖母(适用于正式文书或书面记录)方言/口语常用称谓

- 北方地区:老姥姥

- 南方地区:阿太/太婆

- 通用口语:祖姥姥

五服称谓体系

属于"小功"亲等,在《仪礼·丧服》中称为"曾外王母"现代亲属关系证明文件

建议使用"曾外祖母"这一标准称谓,与户籍系统保持一致

称谓使用建议: - 当面称呼优先采用方言习惯(如"老姥姥") - 法律文书需使用"曾外祖母" - 填写亲属关系表时可用"父亲的外祖母"作为补充说明

不同地区对爸爸的姥姥的称呼有哪些差异?

中国不同地区对爸爸的姥姥(即曾外祖母)的称呼存在显著地域差异,主要分为以下几种类型:

北方官话区 - 北京/河北:多称"老祖儿"或"太姥姥" - 山东部分地区:称"老姥娘" - 东北地区:常见"太奶"或"太姥姥"

吴语区(江浙沪) - 上海/苏州:称"阿太"或"太太" - 宁波:称"太婆" - 绍兴:有"阿太"和"老太太"两种称谓

粤语区 - 广府地区:统一称"太婆" - 潮汕地区:称"老嬷"(读作lou5 ma2) - 客家地区:多称"阿太"

闽语区 - 闽南(厦门/泉州):称"阿祖"(与曾祖父同称) - 福州:称"太妈"或"老妈" - 台湾:普遍用"阿祖"

湘赣地区 - 长沙:称"太姥姥" - 南昌:称"太婆"或"老婆婆"

西南官话区 - 成都:称"祖祖" - 重庆:有"祖祖"和"老太太"两种叫法 - 昆明:称"老祖"

特殊现象: - 山西部分地区存在"老老娘娘"的独特称谓 - 安徽皖南地区有"老太太"和"老奶奶"的混合使用 - 部分少数民族地区(如壮族)会使用"娅老"等民族语称谓

建议具体使用时注意: 1. 城市地区多采用书面化称谓(如太姥姥) 2. 农村地区保留更多方言特色称谓 3. 跨方言区交流时可使用"曾外祖母"的规范说法

爸爸的姥姥在族谱中的位置和称呼?

在传统中国家族谱系中,爸爸的姥姥属于四代直系血亲,其具体位置和称谓如下:

族谱位置 - 位于「高祖」辈分之下 - 属于「曾祖辈」成员 - 具体关系链:你→父亲→祖父→曾祖父(爸爸的爷爷)→高祖父(爸爸的爷爷的父亲) - 爸爸的姥姥实际是「高祖母」(爸爸的爷爷的母亲)

正式称谓 - 书面记录:「高祖母」 - 方言差异: - 北方多称「老祖奶奶」 - 粤语地区称「太婆」 - 闽南语称「阿祖」 - 碑文常见写法:「显高祖妣某门某氏」

现代简化称呼 - 日常口语中普遍称作「祖姥姥」 - 部分地区保留「老姥姥」的称呼 - 在绘制家族树时建议标注为「父亲的外高祖母」以明确母系血缘

特别说明 - 若指父亲的外祖母(妈妈的妈妈),正确称谓应为「外曾祖母」 - 在分房支的族谱中,高祖母会单独列在「内眷」章节 - 神主牌位写法示例:「×世祖妣×氏老孺人神位」

建议查阅具体家谱时注意: - 清代以前常用「王父/王母」指代祖辈 - 女性祖先在族谱中多记作「×氏」,需结合丈夫名讳确认 - 当代修谱可补充「高祖母×氏(闺名××)」保持性别平等