爸爸的妹妹怎么称呼

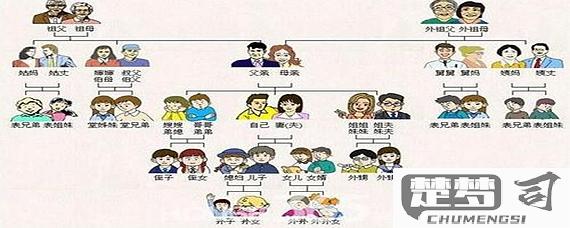

在中国传统亲属称谓体系中,爸爸的妹妹称为"姑姑"。这是最标准且广泛使用的称呼方式。具体使用时需注意以下细节:

地域差异 - 北方地区普遍直接称"姑姑" - 部分南方地区会加上排序,如"大姑"、"二姑" - 粤语地区称为"姑姐"

使用场景 - 当面称呼时通常不加名字,直接叫"姑姑" - 向他人提及时可说"我姑姑"或"我大姑" - 书面表达时写作"姑母"更正式

其他注意事项 - 若父亲有多个妹妹,可按年龄加"大"、"二"、"三"等前缀区分 - 部分地区会在"姑"后加"妈"字尾,如"姑妈" - 现代城市家庭中,年轻一代有时会使用"阿姨"作为替代称呼

建议优先使用"姑姑"这一标准称谓,若存在地域习惯或家庭特殊叫法,可遵循当地或家庭传统。

爸爸的妹妹在家庭关系中的正式称呼是什么?

在中国传统亲属关系中,爸爸的妹妹有以下几种正式称呼方式:

姑妈/姑姑(最常用) - 适用于父亲同父母的妹妹 - 年长者通常称"姑妈" - 年轻者可称"姑姑" - 在北方地区多称"姑姑",南方多称"姑妈"

堂姑/表姑(需区分父系母系) - 如果属于父亲堂姐妹:称"堂姑" - 如果属于父亲表姐妹:称"表姑"

大姑/小姑(按排行区分) - 父亲的大妹妹:"大姑" - 父亲的小妹妹:"小姑" - 中间排行的可在"姑"字前加排行数字,如"二姑"

书面正式称谓 - 家父之妹:称"姑母" - 在正式文书或家谱中使用

注意事项: - 当面称呼时建议用"姑妈/姑姑"这类亲切的叫法 - 向他人介绍时可说"这是我姑姑"或"这是我父亲的妹妹" - 不同地区可能存在方言差异,如粤语称"姑姐",闽南语称"阿姑"

不同地区对爸爸的妹妹的称呼有哪些差异?

在中国不同地区,对父亲妹妹的称呼存在明显的地域差异:

北方地区(华北、东北) - 普通话区:姑妈/姑姑(区分年龄时常称"大姑""二姑") - 河北部分地区:老姑(对最小姑姑的特定称呼) - 山西部分地区:娘娘(晋语区特有称呼)

南方地区 - 吴语区(江浙沪): - 上海话:阿姑/恩娘 - 苏州话:好伯 - 粤语区:姑姐(未婚)/姑妈(已婚) - 闽南语区:阿姑(漳泉片)/姑仔(潮汕片) - 客家话:阿姑/姑嫲

西南地区 - 四川话:娘娘(成都平原)/嬢嬢(云贵川多数地区) - 重庆话:姑妈/嬢嬢("嬢"读作niāng)

特殊称谓 - 湖北部分地区:细爹(字面意为"小父亲") - 湖南部分地区:满满(湘方言特有) - 江西部分地区:姑婆(对年长姑姑的尊称)

需要注意: - 部分方言区存在"面称"(当面称呼)和"背称"(背后提及)的差异 - 城市地区受普通话影响,传统称呼正在简化 - 同一省份可能存在多种称呼方式,与方言片区划分相关

建议实际使用时注意: 1. 优先使用对方习惯的称呼 2. 年长者更倾向传统称呼 3. 不确定时可询问当地人的习惯用法

爸爸的妹妹和妈妈的妹妹在称呼上有什么区别?

在中国亲属称谓体系中,爸爸的妹妹和妈妈的妹妹有明确区分:

爸爸的妹妹 - 普通话:姑姑(父亲姐妹的统称) - 细分称谓: - 比父亲年长的称"伯姑"或"大姑" - 比父亲年幼的称"叔姑"或"小姑" - 方言差异: - 粤语称"姑姐"(年幼)/"姑妈"(年长) - 闽南语称"阿姑"

妈妈的妹妹 - 普通话:姨姨/姨妈 - 细分称谓: - 比母亲年长的称"大姨" - 比母亲年幼的称"小姨" - 方言差异: - 粤语称"阿姨" - 吴语称"娘姨"

核心区别 1. 父系与母系:姑姑属父系亲属,姨姨属母系亲属 2. 传统礼制:姑姑在传统家族中的地位通常高于姨姨 3. 现代使用:城市中年轻一代有时会混用"姑姑"称呼,但正式场合仍需区分

实操建议 - 初次见面时可询问对方希望被如何称呼 - 观察其他家庭成员使用的称谓 - 年长者更注重传统称谓的准确性