外公的妹妹怎么称呼

在中国传统亲属称谓体系中,外公的妹妹应称为姑婆。具体解析如下:

称谓构成逻辑

- "姑"指父亲的姐妹(如姑姑),延伸用于指代祖辈的同辈女性亲属

- "婆"表明是祖辈层级(与"外公"同辈)

- 组合后准确体现"父系祖辈的女性旁系亲属"关系地域差异补充

- 北方多数地区:统一称姑婆

- 南方部分地区:存在"姑姥姥""姨婆"等变体

- 粤语地区:称"姑姐"(需注意此称谓在普通话中指代不同辈分)现代使用建议

- 正式场合:建议使用标准称谓"姑婆"

- 若存在多位姑婆:可按排行称"大姑婆""二姑婆"

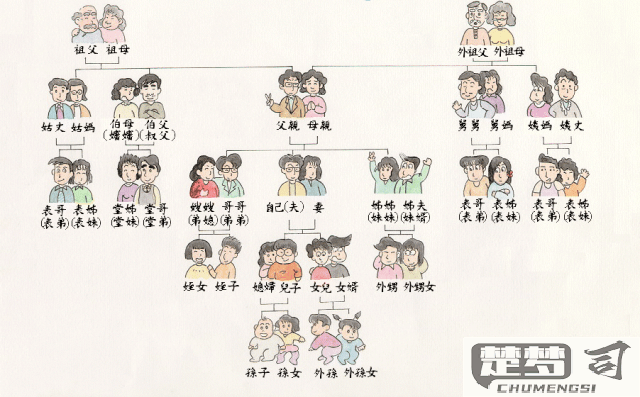

- 不确定时:可直接询问长辈当地习惯称谓亲属关系图示例

祖父——祖母 | | 父亲 姑婆(外公的妹妹) | 本人特殊场景处理

- 书面记录时:建议注明"父系外祖父的妹妹"避免歧义

- 向晚辈解释时:可用"妈妈的姑姑"辅助说明

外公的妹妹在家庭中的正式称谓是什么?

在中国传统亲属称谓体系中,外公的妹妹应正式称为"姑婆"。这一称谓遵循以下命名逻辑:

从血缘关系来看 - "姑"表示父系长辈女性亲属 - "婆"体现祖辈身份特征 - 组合后准确反映"祖父的姐妹"这层关系

地域差异补充说明 - 北方部分地区也称"姑奶奶" - 粤语地区称"姑姐"(需注意这是方言用法) - 闽南语称"阿姑"

书面正式场合使用建议 - 法律文书建议使用"祖父的胞妹/堂妹" - 族谱记载可标注"姑婆(祖父之妹)"

现代使用注意事项 - 当面称呼时可简化为"姑婆"或"姑婆+排行"(如大姑婆) - 向他人介绍时可说"这是我外公的妹妹,我们叫姑婆"

建议根据具体使用场景选择最恰当的称谓,在正式家族文件记载时建议采用"姑婆"这一标准称谓。

不同地区对外公的妹妹的称呼有哪些差异?

中国各地对外公的妹妹的称呼存在明显地域差异,主要分为以下几种常见称谓:

北方地区 - 华北、东北:普遍称为"姑姥姥"或"姑姥" - 西北部分地区:称作"姑奶奶"或"姑婆"

南方地区 - 江浙沪:多称"姑婆"或"姑奶奶" - 福建、广东:客家话称"姑婆",潮汕话称"姑妈" - 四川、重庆:习惯叫"姑婆"或"姑奶奶"

特殊称谓 - 湖北部分地区:称"姑姥"或"姑姥姥" - 湖南部分地区:称"姑婆"或"姑奶奶" - 台湾地区:闽南语称"姑婆",国语称"姑奶奶"

少数民族地区 - 壮族:称"姑奶"或"姑婆" - 苗族:多称"姑婆" - 回族:与当地方言一致,多称"姑奶奶"

实际使用中需注意: - 这些称谓可能随具体方言和家庭习惯有所变化 - 部分家庭会按排行称为"大姑婆""二姑婆"等 - 书面语中多统一使用"姑奶奶"或"姑姥姥"

外公的妹妹在家族中的地位和角色是怎样的?

在中国传统家族结构中,外公的妹妹(通常称为"姑婆"或"姑奶奶")具有特殊的地位和多重角色:

尊长身份 - 作为祖父辈的女性长辈,在家族中享有较高威望 - 在重要家族事务中常被征求建议 - 年节时晚辈需主动问候拜访

情感纽带作用 - 维系母系家族联系的重要桥梁 - 常以"娘家代表"身份关心侄孙辈成长 - 保留并传递母系家族历史记忆

实际功能角色 - 传统中常担任新生儿命名顾问 - 婚嫁事宜的重要参与决策者 - 家族矛盾时的调解人 - 特殊节庆礼仪的主持者

现代演变 - 城市家庭中角色逐渐简化 - 更多体现为情感联系而非权威地位 - 年轻一代更倾向平等相处模式

相处建议: - 主动保持定期联系 - 重要决定可礼貌性征求建议 - 年节时适当表示心意 - 重视其讲述的家族历史 - 健康方面多加关心

需要注意不同地区可能存在称谓和具体习俗差异,建议结合本地风俗理解其特定角色。