妈妈的哥哥怎么称呼

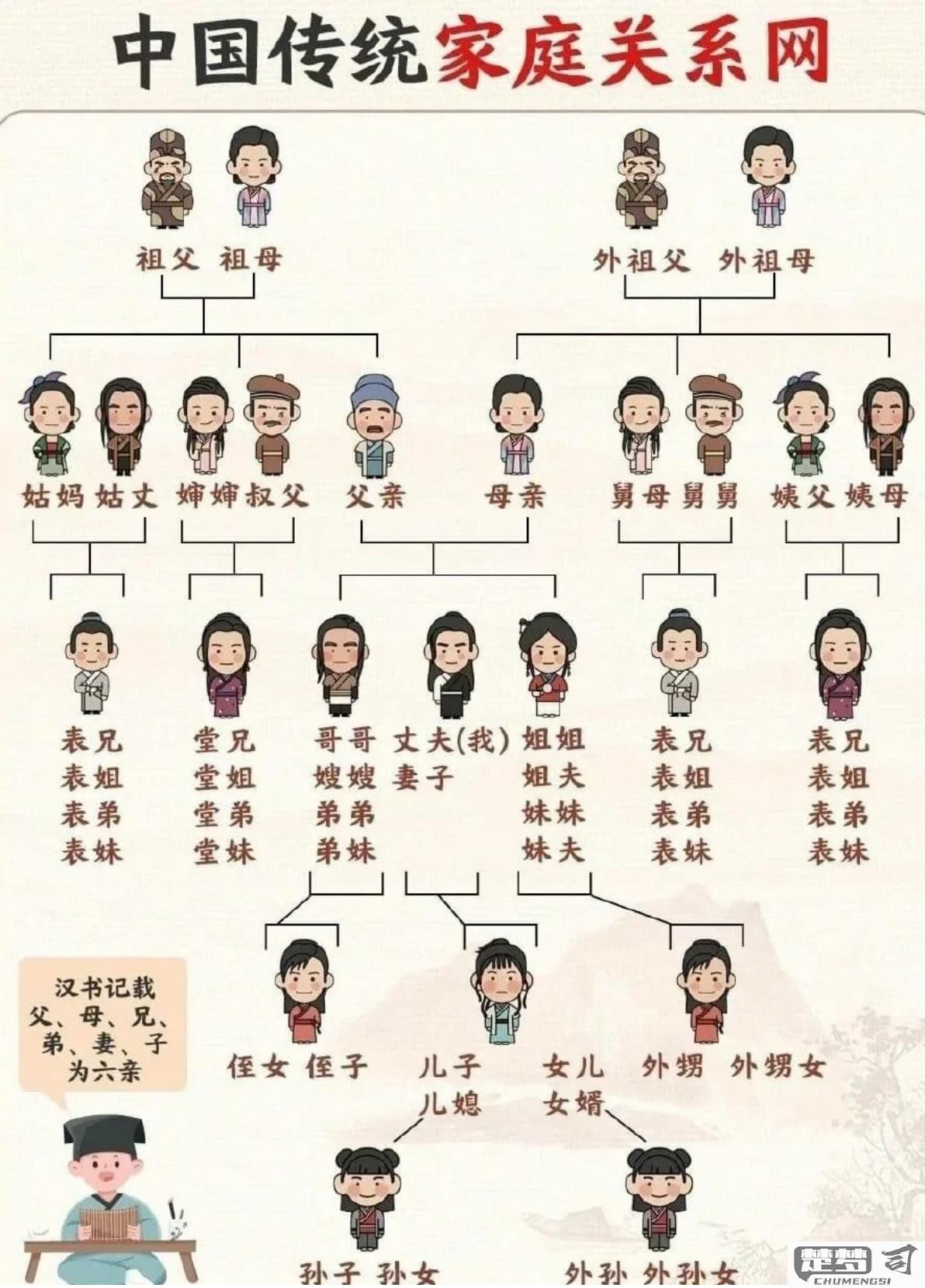

在中国传统亲属称谓体系中,母亲的哥哥有以下几种规范称呼方式:

日常口语称呼

- 北方地区普遍称"舅舅"(jiù jiu) - 南方部分地区称"娘舅"(吴语区)、"阿舅"(粤语区) - 部分地区按排行称"大舅"、"二舅"等特殊场合称谓

- 在家族祭祀等正式场合可称"家舅" - 向他人介绍时可称"家母兄长"或"家舅"现代简化称呼

年轻一代常直接称"舅",或在前面加名字如"建军舅"

注意事项: - 当面称呼时通常不加"父"字 - 部分地区存在"大舅"指母亲长兄、"小舅"指母亲幼弟的区分 - 港澳台地区会使用"舅父"的完整称谓

建议根据具体使用场景和地域习惯选择合适的称呼方式,在不确定时可先观察其他家庭成员的称呼习惯。

妈妈的哥哥在不同地区的称呼差异?

在中国不同地区,对"妈妈的哥哥"这一亲属关系存在多种方言称谓:

北方官话区 - 普通话标准称谓:舅舅 - 北京话:舅爹(较老派) - 东北地区:大舅(区分排行)

吴语区 - 上海话:娘舅 - 苏州话:阿舅 - 宁波话:娘舅(发音为"nyang jiu")

粤语区 - 广州话:舅父(gau5 fu6) - 香港话:阿舅(aa3 gau5)

闽南语区 - 厦门话:阿舅(a-kū) - 台湾闽南语:母舅(bú-kū)

客家话 - 梅县话:阿舅(a kiu) - 惠州话:舅公(kiu gung)

湘语区 - 长沙话:舅舅(jiou jiou) - 衡阳话:舅老子

赣语区 - 南昌话:母舅(mu qiu)

少数民族地区 - 壮族:陇舅(lungx gaeuq) - 彝族:阿波(a bo)

称谓差异主要受三方面影响: - 古汉语称谓的方言留存 - 少数民族语言的影响 - 地方发音习惯演变

建议在实际使用中注意: 1. 区分书面语和口语称谓 2. 注意排行称谓(大舅/二舅等) 3. 部分地区存在"舅父/舅公"的辈分区分

妈妈的哥哥在家族中的地位和作用?

在中国传统家族文化中,母亲的哥哥(舅舅)通常具有特殊且重要的地位,其作用和影响力体现在多个层面:

1. 家族权威的象征 - 舅舅常被视为母系家族的代表人物,在重大事务决策中拥有话语权 - 传统婚丧嫁娶仪式中,舅舅常被安排在尊位就座 - 分家析产等家庭重大事项往往需要征求舅舅意见

2. 情感纽带作用 - 作为母亲的直系血亲,舅舅与甥子女的关系往往比叔伯更亲密 - 在传统"娘亲舅大"观念下,舅舅常承担保护外甥的职责 - 母亲遇到困难时,舅舅常作为重要依靠力量

3. 现实功能体现 - 教育支持:传统社会中舅舅常资助外甥读书科举 - 经济援助:在家庭经济困难时会提供帮助 - 矛盾调解:当甥子女与父母产生矛盾时充当调解人

4. 现代社会的演变 - 城市家庭中舅舅的实际权威有所减弱 - 但仍保持较亲密的亲属关系 - 在子女教育、职业发展等方面常提供建议和支持

5. 地域文化差异 - 北方地区更强调"舅权"的权威性 - 南方地区更侧重实际互助功能 - 少数民族如满族、蒙古族等对舅舅地位有特殊尊崇

舅舅角色的重要性源于中国传统社会的亲属制度设计,既是对母系血缘的重视,也是维持家族稳定的重要机制。随着核心家庭成为主流,这种关系正在向更平等、更情感化的方向发展。

如何正确称呼妈妈的哥哥及其配偶?

在中文亲属称谓中,对母亲哥哥及其配偶的正确称呼如下:

母亲的哥哥 - 书面正式称呼:舅父 - 日常口语称呼:舅舅/舅爸 - 地域差异: 北方多称"大舅"(按排行可称二舅、三舅等) 粤语地区称"舅父"或"阿舅" * 闽南语称"阿舅"(a-kū)

母亲哥哥的配偶 - 书面正式称呼:舅母 - 日常口语称呼: 普通话:舅妈 粤语:舅母 吴语:舅姆 客家话:舅娘 - 注意事项: 当面称呼时可去掉"妈"字直接叫"舅"更显亲切 部分地区会按排行称"大舅妈""二舅妈"

使用建议: - 正式场合建议使用"舅父""舅母" - 日常家庭聚会使用方言称谓更显亲切 - 初次见面不确定时可询问对方习惯的称呼方式 - 书面表述时注意"舅母"不要误写作"舅妈"

称谓示例: - "这位是我舅父(舅舅),这位是舅母(舅妈)" - "大舅最近身体好吗?舅妈做的菜特别好吃"