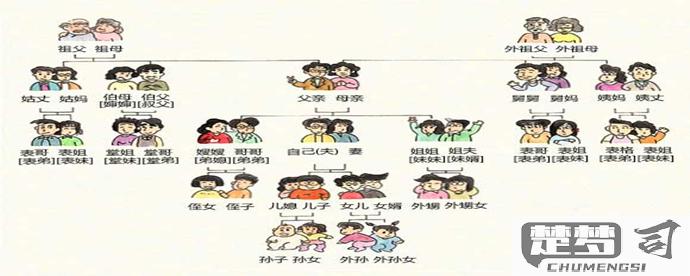

爸爸的哥哥怎么称呼

在中国传统亲属称谓体系中,父亲同辈年长男性成员的称呼需要区分书面语与方言差异:

标准普通话称谓

书面正式称呼为"伯父",适用于大多数正式场合。若父亲有多个哥哥,则按长幼顺序称为"大伯父"、"二伯父"等。当面口语中常简化为"伯伯"或"大伯"。

方言变体

- 北方地区:河北部分地区称"大爷"("爷"读轻声)

- 吴语区:上海、苏州等地称"阿伯"或"老伯伯"

- 粤语区:统称"阿伯",按长幼分"大伯"、"二伯"

- 闽南语:称"阿伯"(a-peh)或"大伯"(tōa-peh)

礼仪注意事项

1. 初次见面时应使用完整称谓"伯父"

2. 现代城市家庭中,年轻一代也常用"大伯+名字"的复合称呼(如"大伯强")

3. 若伯父有特定职业头衔,可在非正式场合使用"医生伯伯"等职业称谓

特殊情形处理

- 入赘家庭:某些地区对入赘的伯父有特殊称谓(如湖北部分地区的"过继伯")

- 养父子关系:需在称谓前加"养"字(如"养伯父")

- 华侨家庭:东南亚华人常用"uncle+名字"的中英混合称呼

爸爸的哥哥在不同地区的称呼差异?

在中国不同地区,对"爸爸的哥哥"的称呼存在明显差异:

北方地区(以北京、河北为代表) - 最常用:大爷("爷"读轻声) - 细分:大伯(排行第一) 二伯(排行第二) - 部分地区:大爹(山西部分地区)

南方地区 - 长三角(上海、江苏、浙江):大伯伯("伯"读bo第二声) - 福建:阿伯(闽南语发音"a-peh") - 广东:伯爷(粤语发音"baak3 je4") - 客家地区:阿伯("伯"读bak)

西南地区 - 四川:伯伯("伯"读be第二声) - 云南:大爹(部分地区)

台湾地区 - 闽南语区:阿伯 - 客家语区:阿伯

特殊称谓 - 书面语:伯父 - 正式场合:家伯 - 部分农村:大爸

称呼差异主要受以下因素影响: - 方言发音特点 - 家族排行习惯 - 地域文化传统 - 城市化程度

实际使用建议: 1. 在城市环境中,"伯父"是通用且得体的称呼 2. 回乡探亲时建议先询问当地习惯 3. 书面表达统一用"伯父"最稳妥 4. 对年长者可尊称"大伯"以示敬意

爸爸的哥哥在家族中的地位和作用?

在中国传统家族结构中,父亲的哥哥(伯父/大伯)通常具有以下重要地位和作用:

家族权威的象征 - 作为父亲同辈中最年长的男性成员,往往在重大事务决策中拥有仅次于祖父的话语权 - 传统分家时通常担任见证人或主持人的角色 - 在祭祀活动中可能担任主祭或重要执事

经济支持职能 - 在弟弟(父亲)家庭遇到困难时,有提供经济援助的传统义务 - 可能参与侄子侄女的教育资金支持 - 部分家族中会协助管理共有族产

情感纽带作用 - 承担部分父亲角色的延伸功能,尤其在父亲早逝的情况下 - 传统节日时通常是家族团聚的核心人物 - 对晚辈的婚恋选择具有重要建议权

文化传承职责 - 负责向年轻一代传授家规祖训 - 保管和传递重要的家族历史记忆 - 维护家族传统礼仪的示范者

现代社会的演变: - 城市家庭中地位趋于平等化 - 实际影响力更多取决于个人经济能力而非长幼次序 - 年轻一代更注重情感联系而非传统权威

建议维护关系的方式: - 重要节庆主动问候拜访 - 家族重大事务提前征求意见 - 保持适度的经济往来(如贺礼、医疗资助等) - 重视其人生经验的分享

需要注意的特殊情况: - 无子家庭中可能对侄子有更强的期待 - 农村地区通常比城市保留更多传统职能 - 多兄弟家庭中长子的地位更为突出

如何正确称呼爸爸的哥哥的子女?

在中国亲属关系中,爸爸的哥哥称为伯父(或伯伯),其子女的正确称呼如下:

伯父的儿子: - 比自己年长:堂哥/堂兄 - 比自己年幼:堂弟 - 书面通用:堂兄弟

伯父的女儿: - 比自己年长:堂姐 - 比自己年幼:堂妹 - 书面通用:堂姐妹

补充说明: - 堂亲关系源于同祖父的旁系血亲 - 部分地区方言中可能称"叔伯兄弟/姐妹" - 现代口语中有时会省略"堂"字直接称哥哥/姐姐/弟弟/妹妹 - 若伯父有多个子女,可按排行称"大堂哥""二堂姐"等

称呼使用场景建议: - 正式场合或书面文件应使用完整称谓 - 日常交流可简化称呼 - 初次见面建议用完整称谓避免混淆