蜱虫叮咬后怎么处理

蜱虫叮咬后的处理步骤:

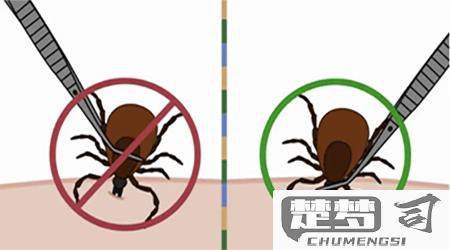

移除蜱虫 - 使用尖头镊子尽可能靠近皮肤表面夹住蜱虫头部 - 保持稳定压力垂直向上拔出,避免扭转或猛拉 - 不要挤压蜱虫腹部,防止体液回流

伤口处理 - 用碘酒或酒精彻底清洁叮咬部位 - 肥皂水冲洗至少20秒 - 保持伤口干燥清洁

蜱虫保存 - 将取出的蜱虫放入密封容器 - 可添加酒精保存 - 标注叮咬日期

后续观察 - 记录叮咬部位和日期 - 每日检查叮咬部位3-4周 - 注意是否出现游走性红斑(牛眼状皮疹)

就医指征 - 无法完整取出蜱虫头部 - 出现发热、头痛、肌肉疼痛等症状 - 叮咬部位红肿扩大 - 出现皮疹或关节疼痛

预防建议: - 户外活动穿浅色长袖衣物 - 使用含20%以上避蚊胺的驱虫剂 - 活动后检查全身皮肤 - 及时洗澡并高温洗涤衣物

注意事项: - 不要用火烧、涂指甲油等民间方法 - 24小时内移除可显著降低感染风险 - 高危地区可考虑预防性使用抗生素

蜱虫叮咬后的症状有哪些?

蜱虫叮咬后的症状可分为早期和后期表现,具体症状与个体免疫反应及蜱虫携带病原体有关:

早期症状(24-48小时内) - 叮咬处出现小红斑或丘疹,直径约1-2厘米 - 局部轻微瘙痒或灼热感 - 蜱虫口器残留可能导致持续红肿 - 约30%患者出现游走性红斑(牛眼状皮疹)

感染性疾病相关症状(数天至数周后) - 莱姆病:发热、头痛、关节痛、特征性靶心疹 - 蜱传脑炎:高热、颈部僵硬、意识模糊 - 无形体病:血小板减少伴出血倾向 - 巴贝西虫病:溶血性贫血、血红蛋白尿

全身性反应 - 体温升高至38-39℃ - 非特异性流感样症状 - 淋巴结肿大(邻近叮咬部位) - 严重过敏反应(罕见但需警惕)

特殊注意事项 - 儿童更易出现高热反应 - 免疫抑制患者症状可能不典型 - 多重感染时症状叠加

建议被叮咬后每日测量体温并记录皮疹变化,使用量尺拍摄叮咬部位照片便于比对。若出现直径超过5厘米的红斑或72小时内症状进展,应立即就医进行血清学检测。

如何安全移除蜱虫?

发现被蜱虫叮咬后保持冷静,蜱虫头部嵌入皮肤时需谨慎操作。准备尖头镊子、酒精、密封容器等工具,按以下步骤处理:

消毒准备 - 用酒精对镊子尖端进行消毒 - 佩戴手套避免直接接触 - 准备装有酒精的密封容器用于后续处理

移除操作 - 用镊子尽可能靠近皮肤表面夹住蜱虫口器 - 保持稳定压力垂直向上缓慢牵引 - 避免扭转或挤压虫体 - 持续施力直到蜱虫完全脱离

后续处理 - 将取下的蜱虫浸入酒精中杀死 - 用碘酒或酒精彻底清洁伤口 - 记录叮咬日期和部位

注意事项 - 禁用火烧、涂指甲油等土方法 - 若口器残留需就医处理 - 观察30天内是否出现皮疹、发热症状 - 可考虑保存蜱虫标本供检测

预防建议 - 户外活动时穿浅色长袖衣物 - 使用含避蚊胺的驱虫剂 - 返家后检查全身皮肤皱褶处

蜱虫叮咬后需要打疫苗吗?

蜱虫叮咬后是否需要接种疫苗取决于多个关键因素:

地区流行病学情况

若身处莱姆病、森林脑炎等蜱传疾病高发区(如东北林区、内蒙古草原等),建议立即就医评估。森林脑炎疫区需在24小时内接种森林脑炎疫苗。蜱虫携带病原体检测

保留叮咬的蜱虫(用酒精保存)送检可确定是否携带伯氏疏螺旋体、立克次体等病原体。阳性结果需针对性治疗。症状监测期

叮咬后30天内需每日检查: - 皮肤是否出现游走性红斑(莱姆病典型症状) - 是否出现发热、头痛、肌肉酸痛等流感样症状 - 叮咬部位是否持续红肿化脓预防性用药指南

美国CDC建议在特定条件下可预防性使用多西环素: - 蜱虫附着超过36小时 - 当地莱姆病感染率≥20% - 在叮咬后72小时内用药疫苗现状

目前国内可接种的蜱传疾病疫苗仅有森林脑炎疫苗(适用于东北、新疆等疫区)。莱姆病疫苗仍在临床试验阶段。紧急处理流程

- 用尖头镊子紧贴皮肤夹住蜱虫口器垂直拔出 - 禁用火烧、涂油等土方法 - 用碘伏或酒精彻底消毒伤口 - 记录叮咬日期和部位照片

建议所有蜱虫叮咬案例均需在基层医疗机构登记,由疾控人员指导后续观察。出现任何异常症状应立即至感染科就诊。