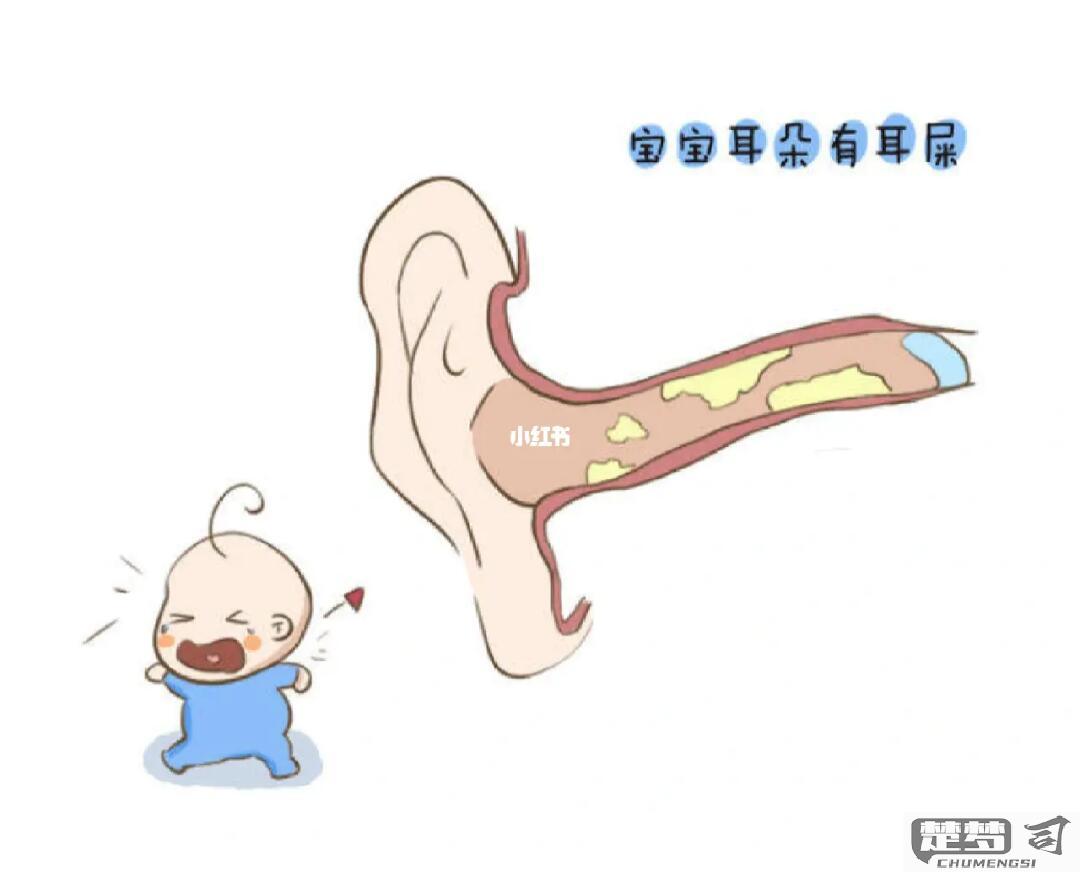

宝宝油耳朵是怎么回事

宝宝油耳朵在医学上称为"外耳道耵聍栓塞",是婴幼儿常见现象。主要由以下原因导致:

生理性因素 - 婴幼儿外耳道皮肤耵聍腺分泌旺盛 - 耳道狭窄导致耵聍不易排出 - 遗传因素影响(部分家族有油耳遗传倾向)

护理注意事项 - 避免使用棉签深入掏挖(可能将耵聍推得更深) - 洗澡时防止进水(可用防水耳塞) - 不要随意使用滴耳液(需医生指导)

需要就医的情况 √ 出现明显听力下降 √ 耳道发红、肿胀 √ 异常哭闹抓耳 √ 分泌物有异味

家庭护理建议 - 用温热毛巾敷耳廓帮助软化耵聍 - 使用婴儿专用发光耳勺观察(仅清理外耳可见部分) - 定期儿科耳科检查(建议每3-6个月)

与中耳炎的区别要点 油耳朵:分泌物呈黄色油状,无痛感 中耳炎:可能伴随发热、哭闹、拒奶等症状

如无异常症状,油耳朵属正常生理现象,多数会随年龄增长改善。保持外耳道清洁干燥即可,过度清理反而可能破坏耳道自洁功能。

宝宝油耳朵是怎么回事如何清洁?

油耳朵在医学上称为"湿性耵聍",是外耳道皮肤耵聍腺分泌旺盛的表现,属于正常生理现象。婴幼儿油耳朵的发生与遗传因素密切相关,若父母一方有油耳朵,孩子出现的概率约为50%。

形成原因: 1. 遗传因素主导,耵聍腺分泌功能较强 2. 外耳道皮肤新陈代谢较快 3. 环境湿度较高可能加重分泌

科学清洁方法: 1. 日常护理: - 使用无菌棉球轻轻擦拭耳廓可见部位 - 洗澡后用婴儿专用棉签(带限位器)清理耳廓褶皱 - 保持耳后皮肤清洁干燥

- 深度清洁(每月1次):

① 准备材料:

- 医用橄榄油或3%碳酸氢钠溶液

- 无菌棉球

- 钝头镊子(需酒精消毒)

② 操作步骤: - 让宝宝侧卧 - 滴1-2滴温热的橄榄油(37℃左右) - 保持体位5分钟 - 用棉球吸附流出的分泌物 - 顽固耵聍需儿科医生处理

注意事项: - 禁止使用挖耳勺等尖锐工具 - 出现异味、流脓等感染症状需就医 - 避免频繁清洁(刺激腺体分泌更旺盛) - 游泳时使用防水耳塞

就医指征: 当出现以下情况时建议儿科就诊: - 耳道明显堵塞影响听力 - 分泌物流出伴随异味 - 耳周皮肤红肿热痛 - 宝宝频繁抓挠耳朵

保持适度清洁即可,过度干预反而可能破坏耳道自洁功能。多数情况下,油耳朵会随着年龄增长逐渐改善。

宝宝油耳朵是怎么回事需要治疗吗?

油耳朵在医学上称为"湿性耵聍",属于正常生理现象,主要由耳道内的耵聍腺分泌旺盛导致。是否需要治疗需根据具体情况判断:

无需治疗的情况

- 耳内分泌物呈淡黄色或棕色油状

- 无耳痛、瘙痒、听力下降等症状

- 分泌物能自然排出耳道需要就医的情况

- 出现耳道堵塞感或听力减退

- 伴随耳痛、瘙痒或异味

- 分泌物颜色异常(如黑色、绿色)或带血

- 婴幼儿频繁抓挠耳朵日常护理建议

- 用棉球轻柔擦拭外耳道口可见分泌物

- 避免使用棉签深入耳道

- 洗澡时防止进水,可用防水耳塞

- 婴幼儿需定期检查耳道清洁度专业处理方式

医生可能采用:

- 生理盐水冲洗

- 专用抽吸设备清理

- 抗生素滴耳液(合并感染时)

婴幼儿出现油耳朵建议每3-6个月由耳鼻喉科医生评估一次,避免自行掏耳引发感染。多数情况下保持观察即可,异常症状持续48小时以上应及时就诊。

宝宝油耳朵是怎么回事和遗传有关吗?

油耳朵在医学上称为湿性耵聍,表现为耳道分泌的耵聍(耳屎)呈粘稠油状而非干燥片状。这种现象主要与以下因素相关:

遗传因素

湿性耵聍属于显性遗传特征,由第16号染色体上的ABCC11基因决定。若父母中至少一方携带该基因,宝宝出现油耳朵的概率显著增加。东亚人群中约30%-50%为湿性耵聍,而非洲和欧洲人群比例更高。生理机制

油耳朵是耳道内耵聍腺和皮脂腺分泌旺盛的表现,分泌物与脱落表皮混合后形成粘稠物质。这种性状本身不影响听力,属于正常生理变异。护理注意事项

- 避免用棉签深入清洁,可能将耵聍推向鼓膜或损伤耳道

- 可用温热毛巾轻拭外耳廓

- 若出现耳道堵塞、异味或分泌物颜色异常(如黄绿色),需就医排除中耳炎等病变与其他体征的关联

油耳朵基因与腋窝大汗腺分泌相关,部分研究显示湿性耵聍者可能有更明显的体味倾向,但婴幼儿期通常不明显。

无需特殊干预,定期儿科体检时可由医生观察耳道状况即可。若家族有耳科遗传病史(如先天性耳聋),可考虑进行基因检测。