gdp是怎么算出来的

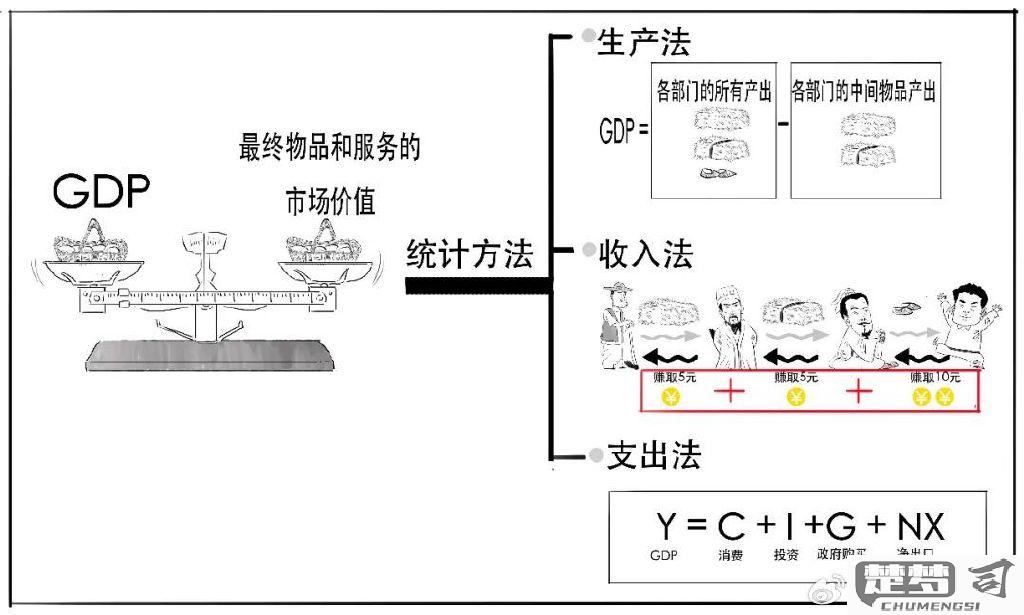

GDP(国内生产总值)的计算方法主要有三种,每种方法从不同角度衡量经济活动的总量:

1. 生产法(增加值法) - 核心逻辑:各产业部门增加值总和 - 计算公式:GDP = 总产出 - 中间投入 - 操作步骤: - 统计农业、工业、服务业等所有生产单位的产出价值 - 扣除原材料、能源等中间产品消耗 - 各行业增加值相加得到GDP - 适用场景:常用于分析产业结构

2. 收入法(分配法) - 核心逻辑:生产要素获得的收入总和 - 计算公式:GDP = 劳动者报酬 + 生产税净额 + 固定资产折旧 + 营业盈余 - 详细构成: - 劳动者报酬:工资、奖金、社保等 - 生产税净额:税费减去补贴 - 固定资产折旧:资本消耗补偿 - 营业盈余:企业利润 - 适用场景:研究收入分配格局

3. 支出法(最终使用法) - 核心逻辑:最终产品和服务的支出总和 - 计算公式:GDP = 消费 + 投资 + 政府支出 + 净出口(出口-进口) - 具体分类: - 消费:居民消费(耐用品/非耐用品/服务)+政府消费 - 投资:固定资产投资 + 存货变动 - 净出口:出口总额减进口总额 - 适用场景:分析需求结构和经济增长动力

实际应用要点: 1. 三种方法理论上结果应一致,但实际统计存在误差 2. 中国季度GDP主要采用生产法计算 3. 支出法数据滞后性较强(需要企业利润等年报数据) 4. 发达国家更倾向使用支出法数据

数据来源示例: - 生产法:工业企业经济效益报表 - 收入法:税务部门的企业所得税申报表 - 支出法:海关进出口统计、零售销售数据

注意事项: - 需剔除价格因素计算实际GDP - 地下经济、自给自足生产等难以统计部分可能造成误差 - 不同国家核算体系(SNA2008 vs SNA1993)会影响可比性

GDP计算的具体步骤和方法?

GDP(国内生产总值)的计算主要有三种方法:生产法、收入法和支出法。以下是每种方法的具体计算步骤和公式:

生产法(增值法) - 计算公式:GDP = 各行业增加值之和 - 具体步骤: - 计算各行业的增加值(总产出 - 中间投入) - 将农业、工业、建筑业、服务业等所有行业的增加值相加 - 数据来源:企业财务报表、行业统计报表

收入法(分配法) - 计算公式:GDP = 劳动者报酬 + 生产税净额 + 固定资产折旧 + 营业盈余 - 具体步骤: - 统计所有劳动者的工资、奖金等报酬 - 计算生产税(增值税等)减去生产补贴 - 统计企业固定资产折旧 - 计算企业营业利润(总利润 - 已分配利润) - 数据来源:税务部门数据、企业利润表、劳动统计报表

支出法(最终使用法) - 计算公式:GDP = 最终消费支出 + 资本形成总额 + 货物和服务净出口 - 具体步骤: - 统计居民消费支出(耐用品、非耐用品、服务) - 统计政府消费支出 - 计算资本形成(固定资产投资 + 存货变动) - 计算净出口(出口总额 - 进口总额) - 数据来源:海关数据、零售数据、投资统计报表

注意事项: - 三种方法理论上计算结果应一致,实际统计中可能存在差异 - 季度GDP通常采用生产法计算,年度GDP会同时采用三种方法核算 - 计算时需注意价格因素(现价GDP和不变价GDP的区别) - 服务业等难以统计的行业常采用抽样调查方法

实操建议: 1. 对于区域GDP核算,建议优先采用生产法 2. 计算时要注意统计口径的一致性 3. 使用国家统计局公布的行业增加值率可提高计算效率 4. 注意区分名义GDP和实际GDP的计算

影响GDP计算的主要因素有哪些?

GDP(国内生产总值)的计算受到多个关键因素的综合影响,这些因素从不同维度反映了一个经济体的生产活动水平。以下是影响GDP计算的核心要素:

最终消费支出 - 居民消费:家庭在商品和服务上的支出,如食品、住房、医疗等 - 政府消费:公共部门在公共服务、基础设施等方面的支出 - 消费倾向变化会直接影响GDP总量

资本形成总额 - 固定资产投资:企业对厂房、设备的投资 - 存货变动:未售出产品的价值变化 - 基建投资规模对GDP增长具有显著拉动作用

净出口 - 商品和服务出口总额减去进口总额 - 汇率波动会通过改变进出口价格影响净出口值 - 国际贸易环境变化可能导致净出口剧烈波动

生产法计算要素 - 各产业增加值:农业、工业、服务业等部门的产出减去中间投入 - 新兴产业的发展会带来GDP结构变化 - 统计方法调整可能导致历史数据修正

价格因素 - 名义GDP与实际GDP的差异来自价格水平变化 - 通胀或通缩会扭曲GDP的真实增长情况 - 价格平减指数的选择影响实际GDP计算结果

统计覆盖范围 - 地下经济和非正规部门的统计难度 - 家务劳动等非市场活动的处理方式 - 统计口径调整会导致GDP数据突变

技术因素 - 生产效率提升会改变单位劳动产出 - 数字化转型带来的新经济形态测量 - 研发支出资本化处理影响GDP构成

在实际操作中,各国统计机构会综合运用支出法、收入法和生产法三种计算方式,通过定期修订基期、调整行业权重等方法提高GDP数据的准确性。理解这些影响因素有助于正确解读GDP数据背后的经济实质。

GDP与其他经济指标的关系和区别?

GDP(国内生产总值)与其他经济指标在衡量经济活动时各有侧重,它们之间的关系和区别主要体现在以下几个方面:

1. 核心概念差异 - GDP:衡量一个国家或地区在一定时期内生产的所有最终商品和服务的市场价值总和,反映整体经济规模。 - 失业率:反映劳动力市场中闲置劳动力的比例,衡量经济资源利用效率。 - CPI(消费者价格指数):追踪一篮子消费品和服务的价格变化,反映通货膨胀水平。 - 贸易差额:显示一国进出口商品和服务的净值,体现国际收支状况。

2. 相互影响关系 GDP增长通常会带动其他指标变化: - 正向GDP增长可能降低失业率(奥肯定律) - 持续GDP过热可能推高CPI - 出口增长会同时改善贸易差额和GDP

但例外情况存在: - 滞胀时期可能出现GDP停滞与CPI上升并存 - 生产率提升可能实现GDP增长与低失业率、低通胀共存

3. 应用场景区别 - 政策制定:央行更关注CPI制定货币政策,财政部更侧重GDP制定财政政策 - 投资分析:股市投资者关注GDP预期,债市投资者更重视CPI数据 - 行业研究:制造业关注PMI,零售业关注零售销售数据

4. 数据局限性 - GDP不衡量收入分配、环境成本等质量因素 - 失业率不反映就业质量(如兼职/全职) - CPI无法完全代表个体消费体验

实操建议 1. 经济周期判断应组合使用指标: - 复苏期:GDP↑+失业率↓+CPI温和 - 衰退期:GDP↓+失业率↑+CPI↓

数据修正注意事项: - 关注GDP的初值、修正值和终值差异 - 注意CPI的环比与同比区别

国际比较时需注意: - 购买力平价调整后的GDP - 各国失业率统计口径差异