父母工作单位怎么填

填写父母工作单位时需要根据实际情况如实填写,具体操作建议如下:

在职人员填写规范 - 填写父母目前就职的单位全称(需与营业执照名称一致) - 例如:"中国建设银行股份有限公司北京分行"(不可简写为"建行北分") - 若单位有规范简称,可括号注明(如"中国共产党中央委员会办公厅(中办)")

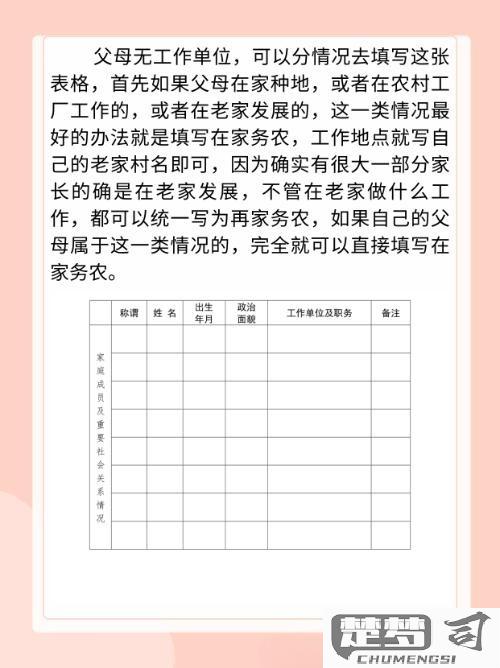

特殊情况处理方式 - 务农人员填写"XX省XX市XX县XX乡(镇)XX村务农" - 个体经营者填写"个体经营(XX市XX区XX商店/摊位)" - 退休人员注明原单位并标注退休状态(如"XX厂退休职工")

格式注意事项 - 机关事业单位需写清行政层级(如"XX市教育局基础教育处") - 企业单位需包含公司性质(如"XX有限公司"、"XX有限责任公司") - 避免使用"内退"、"下岗"等非规范表述,应写清实际状态

证明材料准备 - 单位开具的在职证明需与填写信息一致 - 个体工商户应准备营业执照复印件 - 自由职业者可提供社保缴纳记录或居住地证明

建议提前与父母确认: - 单位最新注册名称 - 具体部门名称 - 职务/岗位规范称谓 - 单位联系电话(区号+号码)

注:不同机构对格式要求可能有差异,建议先查阅相关填报说明或咨询受理单位具体要求。

父母工作单位填写规范?

填写父母工作单位时需要遵循以下规范:

单位全称填写 - 必须填写工作单位的完整官方名称 - 事业单位示例:XX市第一人民医院 - 企业单位示例:XX省XX市XX有限公司 - 机关单位示例:XX县教育局

职务填写规范 - 需注明具体职务 - 示例:XX公司财务部经理 - 如无明确职务可填写"普通员工"或"一般工作人员"

特殊情况处理 - 务农填写:XX省XX市XX县XX村务农 - 个体经营填写:XX市XX区个体经营(可注明具体经营内容) - 退休人员:原单位名称+(退休) - 自由职业:如实填写具体工作性质

格式要求 - 省市区信息要完整 - 不使用简称 - 多个工作单位按时间顺序列出

注意事项 - 与档案记录保持一致 - 避免使用"某公司"等模糊表述 - 单位名称变更的要注明现用名

核查要点 - 单位名称是否与公章一致 - 行政区划是否完整准确 - 职务表述是否规范

父母工作单位信息不详细怎么填?

在填写父母工作单位信息不详细的情况下,可以采取以下具体操作方式:

核实现有信息 - 检查手头已有的任何书面材料(如户口本、父母身份证复印件、家庭档案等) - 联系父母确认最准确的工作单位全称和部门名称 - 若父母已退休,可填写"原工作单位名称(已退休)"

信息不完整的处理方案 - 若仅知道单位简称:通过企业信用信息公示系统查询完整注册名称 - 若单位已改制:填写"原XX单位(现改制为XX公司)" - 若单位已不存在:注明"原XX单位(已注销)"

特殊情况的填写规范 - 务农人员:直接填写"务农"并注明所在乡镇 - 个体经营者:填写"个体工商户"并注明经营范围 - 自由职业者:如实填写"自由职业" - 失业人员:填写"待业"并注明最后工作单位

格式注意事项 - 单位名称应填写工商注册全称 - 避免使用"某公司"等模糊表述 - 若确实无法查明,可填写"信息待核实"并附书面说明

补充证明材料 - 可附加父母工作证复印件 - 或由所在单位开具在职证明 - 若无书面证明,可提供单位联系电话供核查

建议在提交前,将填写内容交由父母确认准确性。若用于正式档案材料,最好提前与接收单位沟通确认填写要求。

父母工作单位对子女的影响?

父母工作单位对子女的影响体现在多个维度,以下从职业认知、价值观塑造、资源获取三个层面展开分析:

职业认知与选择倾向

父母的工作环境会形成子女早期的职业印象。例如:

- 公务员/事业单位家庭子女更倾向稳定性职业(2020年中国家庭追踪调查显示该群体子女报考编制比例高出平均值27%)

- 创业者家庭子女对风险承受力更强,斯坦福大学追踪研究显示这类家庭子女自主创业率是普通家庭2.3倍

- 建议:父母可主动带孩子参加"职业体验日",但需避免强制灌输特定职业观

价值观与行为模式

工作单位的文化会通过日常互动渗透:

- 外企员工家庭更强调英语能力与国际化视野(子女参加国际交流项目比例达42%)

- 制造业工人家庭子女更早形成责任意识(高考志愿填报技术类专业比例高出15%)

- 注意:需警惕将职场压力转化为家庭焦虑,建议建立"工作-家庭"隔离机制

社会资本传递

不同单位类型影响资源获取路径:

- 高校教职工子女获得科研项目指导的可能性提高60%

- 国企体系内家庭在实习机会获取上具有3个月时间优势

- 应对策略:鼓励子女建立独立人脉网络,可指导使用LinkedIn等职业平台自主拓展资源

特殊情境处理方案:

当父母单位出现重大变动(如裁员/改制)时:

1. 7天内进行家庭会议坦诚沟通

2. 30天内观察子女行为变化(成绩波动/社交退缩等)

3. 引入第三方辅导(学校心理老师或专业机构)

数据表明,父母工作单位的影响在14-18岁子女中最为显著(影响系数0.73),建议在此阶段加强双向沟通。可定期进行"职业盲测"游戏,用卡片形式让孩子不受影响地表达真实兴趣。